ritratti del Quattrocento tra idealizzazione e realismo

- Posted by Francesca Traversi

- On 25 Novembre 2020

- 0 Comments

- fiammingo, giotto, italiano, jan van ejck, mantegna, pisanello, rinascimento, ritratto

Con la fine dell’età classica , dal IV al XIV sec. d. C. , la rappresentazione della figura umana assume sempre più un aspetto simbolico. Senza contare le ricorrenti ventate iconoclaste che dall’VII sec. portarono alla distruzione di molte opere.

All’infuori di sovrani e papi, l’uomo comune viene ritratto solo se riconosciuto dalla Chiesa come fondatore e benefattore di edificazioni religiose.

Ritratto di Rodolfo IV d’Asburgo, 1360 circa

Questo ritratto di Rodolfo IV d’Asburgo, eseguito intorno al 1360 da autore ignoto, è uno dei più antichi ritratti realistici occidentali che si conoscono. La visione di tre quarti, anzichè di profilo, è una cosa piuttosto rara per l’epoca, e anche nello stile miniaturistico l’artista ha reso una suggestiva profondità.

Giotto-cappella degli Scrovegni- 1305 -particolare dei donatori

Il ritorno all’interesse per la fisionomia individuale ricompare in pittura dal XIV sec.

Nei ritratti dei donatori dipinti da Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova, le due figure inginocchiate che sorreggono l’edificio con la Vergine e i santi,(rispettivamente Enrico Scrovegni e Stefaneschi), acquistano una rilevanza impensabile fino a quel momento. Anche tra gli allievi di Giotto, Agnolo Gaddi, sarà tra quei numerosi pittori che inseriranno ritratti e autoritratti all’interno di grandi scene affrescate sacre e profane.

Agnolo Gaddi-ritratto del padre Taddeo, Santa croce 1365

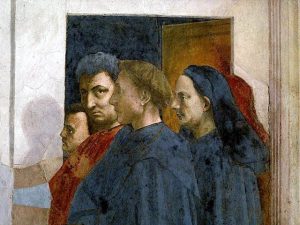

masaccio-santa maria del carmine-firenze 1424

benozzo gozzoli- ritratto di Cosimo e Piero de Medici – part. Corteo dei Magi, Firenze1459

autoritratto di Botticelli-particolare dell’Adorazione dei Magi-1470

E’ un fenomeno che esprime chiaramente il desiderio di affermazione individuale: palese e propagandistica per i committenti , più discreta per gli autori che comunque cominciano ad avere un ruolo socialmente riconosciuto.

Nel Corteo dei Magi, ciclo pittorico eseguito da Benozzo Gozzoli per la famiglia Medici, a Firenze, nel 1459, sono stati identificati addirittura più ritratti di Lorenzo de Medici allora appena adolescente.

corteo dei Magi, particolare con presunto ritratto di Lorenzo de Medici

In quello che vediamo sopra, nelle vesti di re Magio, si tratterebbe di un ritratto allegorico fortemente idealizzato mentre di seguito , in un’altra zona dell’affresco, lo stesso Lorenzo è ritratto in maniera nettamente più realistica.

particolare con ritratto di Lorenzo de Medici

La ritrattistica come manifestazione autonoma si diffonderà sia presso le classi nobiliari che la borghesia urbana, quest’ultima in grande ascesa nel nord Europa.

I pittori fiamminghi e olandesi produssero una grande quantità di ritratti per il ceto medio benestante, cominciando da Jan Van Eyck

Jan Van Eyck – coniugi Arnolfini, 1434

Con questo ritratto a figura intera, dei due coniugi immersi nel loro ambiente, inizia la ritrattistica moderna. La ricerca di realismo e concretezza , si manifesta nella puntualità del dettaglio, nella prospettiva, nella verosimiglianza e gestualità dei protagonisti. E’ una scena attentamente costruita ed efficace.

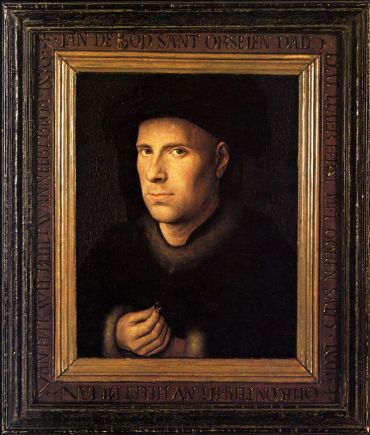

jan van eyck- ritratto -1436

Il ritratto fiammingo è tipicamente di tre quarti , spesso su fondo scuro. Nell’inquadratura a mezzo busto le mani tengono oggetti che rimandano alla professione. In questo caso l’uomo ritratto è un ricco orefice di Bruges e tiene un anello.

In Italia,negli stessi anni, Pisanello dipingeva il ritratto della principessa d’Este.

Pisanello-ritratto della principessa d’Este,1435

Lo stile è qui improntato su modelli molto più formali : il ritratto è di profilo, idealizzato secondo i canoni dell’epoca, con piacevoli dettagli naturalistici su uno sfondo decorativo. Gradevole e irreale, molto lontano dal suo coevo fiammingo.

Se il ritratto di profilo evoca le medaglie o monete tardo antiche (e viene molto utilizzato per tutto il quattrocento italiano e oltre), non si può fare a meno di pensare, guardando il ritratto seguente, realizzato da Andrea Mantegna nel 1459, ad un busto romano.

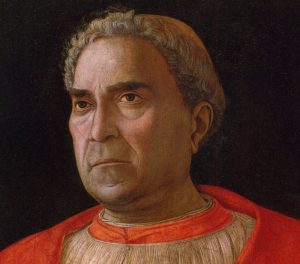

Andrea Mantegna- ritratto del cardinale Ludovico Trevisan-1459

L’uomo è ritratto di tre quarti, con una visione leggermente dal basso, quasi a sottolinearne l’imponenza rispetto all’osservatore.

Il fondo scuro accentua la severità del soggetto rappresentato con un realismo raffinato dei dettagli fisionomici: l’incarnato, l’ombra della barba, le pieghe della stoffa.

Sempre sul filone del ritratto con impostazione di derivazione classica, ecco il famoso dittico dei duchi di Urbino realizzato da Piero della Francesca intorno al 1473.

I soggetti sono si, raffigurati come in una medaglia, ma dietro di loro si apre un paesaggio(marchigiano), quasi aereo, meraviglioso, vastissimo, forse ad intendere il loro dominio su quelle terre.

Piero della Francesca-ritratto dei duchi di Urbino-1473

Una vera ostentazione di potere, che all’epoca non era affatto rara. La corte di Urbino ospitò, in questo periodo, molti artisti, anche provenienti dalle Fiandre. Certamente in un ambiente così favorevole al mecenatismo, le diverse conoscenze tecniche dei pittori devono essersi incrociate tanto che, per il dittico, Piero della Francesca utilizzò per la prima prima volta la tecnica ad olio ancora poco diffusa in Italia .

L’interazione tra artisti fiamminghi e italiani oltre che per le tecniche pittoriche è testimoniata dall’evoluzione che ha avuto la ritrattistica dalla metà del 1400 .

Antonello da Messina aveva studiato modelli nordici a Napoli e realizzò questo ritratto nel 1475

Antonello da Messina- ritratto maschile – 1475

Anche qui, la ricerca di una riproduzione attenta della realtà e verosimiglianza, si manifesta con la cura del dettaglio e dei particolari.

Ricerca che alcuni anni più tardi prenderà strade differenti.

Ghirlandaio- ritratto di F. Sassetta con nipote- 1490

0 Comments